2024年11月28日,由中国美术学院指导,中国美术学院城乡统筹综合研究院、浙江省乡村建设促进会主办,中国美术学院望境创意发展有限公司、天尚设计集团有限公司承办的第二届新时代乡村共同体白马湖论坛成功举办。论坛以“深化组团式发展,构建乡村共同体”为主题。中国文化产业协会乡村文化创业专业委员会执行秘书长、杭州向村乡创科技有限公司联合创始人黄彬彬发表《人才聚群,青年乡村运营的可持续路径》主题演讲。

感谢主持人、感谢大家,今天很荣幸能够成为最后的一位发言人。今天我的发言想和大家聊一聊乡村运营中如何推动人才聚群这个话题。

还记得2022年我从学校毕业来到浙江的时候,关注到大家在关注“整村运营”这个话题,2年之后,我们聚在一起继续思考“组团式运营”。从一个村的运营,到多个村的联动,一定有一个重要的前提值得探讨,那就是人的问题。因为运营需要有人做服务,需要有人在村庄的场景里面去挖掘、去提炼产品,需要有人去做流量引导,去做营销宣传等方方面面的工作。

所以今天的分享就从我们团队实战角度聊一聊“青年乡村运营的可持续的路径”,期待能够和各位有一些新的思想碰撞。

我们团队叫杭州向村乡创科技有限公司,位于余杭区未来科技城恒生科技园,公司在城市,但工作场景都在乡村,取向村乡创这个名字的初衷也是希望带着更多的人向村庄出发,到村庄去。

“激活乡村沉睡资源,营造在村美好生活”这两句话能够概括我们在乡村做的事情。为什么我们讲的是资源而不是资产?资产大家提的很多,比如说闲置的房屋、农田等等。但是在我们眼里,整个村庄包括村里的人、村中的文化以及可能新叠加进去的内容都可能成为乡村资源,是一个活态、立体的场域。

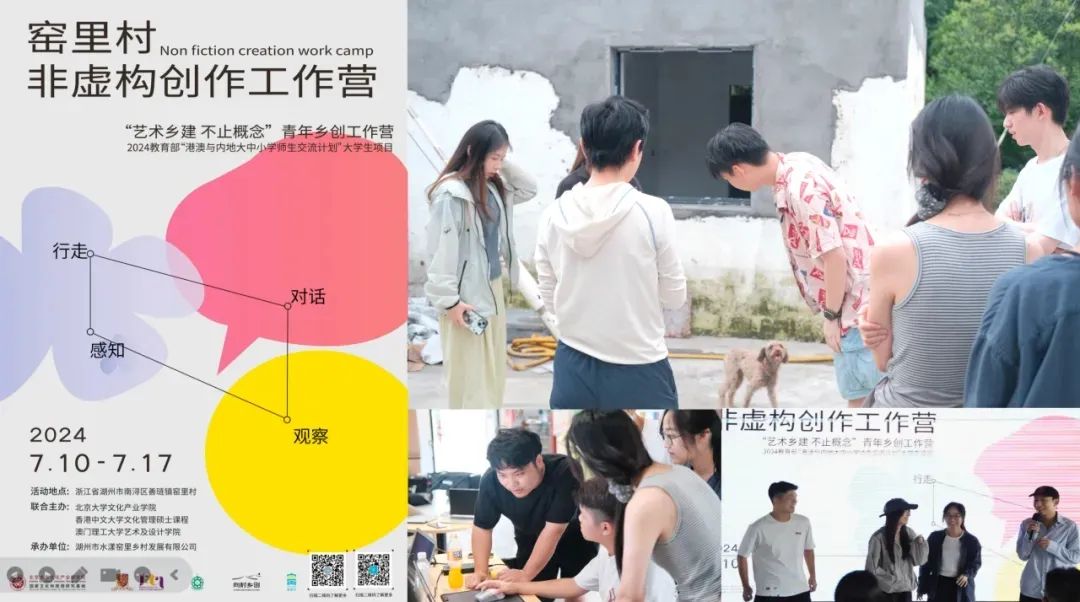

2023年,我们在湖州市南浔区善琏镇窑里村开始了整村运营的尝试。

在浙江我们开展的第一个整村运营窑里村项目区别于在四川宣汉“白马花田”我们进行了6年的公益项目,在窑里村我们进一步探索的是青年入乡,产业赋能的可持续运营路径。2023年的五四青年节,我和初创伙伴提着行李箱住到了窑里村,现在我们团队已经有12个人的常驻运营的规模,而且是每天都开业、每天都上班,团队轮休才能够承接住窑里村的客流。

窑里村这个村庄其实并不是特别突出,它的一产是比较零散的,也不具备像南浔古镇这样很深厚的景观和古建筑的资源,作为一个水乡的乡村,村中的景象与其他的乡村并没有太大差别。

但是我们团队进入窑里村后,我们和村集体很快的达成共识,由村集体出面从村民手里收储了100多间的空房子,我们以间为单位,而不是以幢为单位,村民不会因为我们的到来就退出这个村子,窑里村的一些老年人还是住在老房子里面,只是把其中的几间房屋交出来,交给我们团队进行整体的运营。

在这个情况下,我们形成的合作模式是村集体可经营性资产的股份制合作,我们团队占比51%,村里占比49%的模式开展运营,并且严格规定了哪些资产属于我们的运营范畴。其实最对于整个村子来说,这也是一次很大胆的尝试,把整个村庄宝贵的资产交托给一个由青年人主理的公司,并共同为了增加整村的营收而努力。

组团运营非常重要的就是品牌,本来一个村子发展起来,也许游客只能停留两个小时左右的时间,但是如果周边的几个村子各有特色,有不一样的业态能有一定的互补,那么组团之后就能把游客停留的时间变长,甚至能产生过夜的客群。

在窑里村我们也很注重品牌的打造,确立整村“儿童友好艺术村”的主题,这个主题我们在一年多的时间里面不断的复现,也被更多游客,尤其是亲子家庭所熟知。我们团队入驻窑里村之后做了一张整村的地图,把村里所有的资源全部都标注出来,这张图现在又有了更新的版本,现在已经有30多个业态入驻。

推动乡村发展,人才聚群的力量很多,我们团队重点在三方面进行探索和培育,第一部分是团队的力量,第二部分是创意的力量,第三部分是科技的力量。

2023年的五一假期我去窑里村调研的时候几乎一个游客都没有,今年我们国庆假期陶艺馆能够做到1500多件的陶,为了适应需求,我们又建了一个新的窑,那么这些变化要归功于我们在村里培育了一支非常有战斗力的运营团队。

刚开始的时候我们也遇到人员方面的困难,在村里招不到人情况相信是乡村运营中的普遍现象。所以我们先集结大学生、集结艺术爱好者、集结对乡村感兴趣的从业人员以及想要跳出自己的生活领域到乡村去体验的青年,在村里开展了一系列的先行行动,这些行动指向了我们村庄的调研、村里资源的梳理、村内主题的盘点等工作内容。

经过这一系列的活动,反而大浪淘沙的真正地找到了热爱这个村庄并且愿意留下来的人。

第二部分我们还开放了志愿活动的招募,本地的多所高校学子,甚至可能像来自台湾、香港院校的学子都会积极报名成为我们的志愿者,参与到日常具体的工作当中。我们村里近期也迎来了12名志愿者,和我们一起改造村内的邱奶奶面馆,这是我们源源不断的青年力量的集结。

接下来给大家分享一个志愿者的案例。这位志愿者是来自中央美术学院的一位同学名字叫马艺粼,她的本科毕业论文选择的就是和乡村有关的话题,于是我们邀请这位同学在窑里村驻村了两个月的时间,一边做自己的毕业论文,一边来参与到我们方方面面的工作,最后她的论文调研详实拿到了优秀论文的荣誉,现在也一直和窑里村保持着密切的联系,还成为了24年度我们公益项目花田课堂的主理人。

除此之外,我们还不断培养在地的团队,现在我们团队12个年轻人几乎全都是湖州本地的年轻人。我觉得留住团队里面的人很重要的,首先好的环境是必要的,此外还要有好的氛围,以及和村民之间的交流要非常的充分,能够在工作的方方面面去体会到村民的需求,而且跟他们不间断甚至到家门口坐下来就聊天,这是我们团队的日常。

一方面要给予团队成员获得感,我会经常带着团队一起出去考察、学习,并给他们创造一些上台分享的机会。近期我们团队一个小伙伴齐贝贝就参加了妇联的演讲比赛并且取得了很不错的成绩。

调动村民参与能够很好地给到团队信心,比如当村里驻村艺术家的作品创作结束的时候,我们会安排一场路演,由村民去选出自己心目中最好的设计,给到团队人员强有力的肯定。而且这些村民选出的好作品我们团队也会进一步的落地,基于前期让村民们进行的主动性选择,所以我们团队无形中春风化雨般地让好的设计能够顺畅落地。

另一方面就是一定要保障青年的经济收益,随着整个村子的游客增加,我们团队现在每个月都有奖金,我们还经常会有一些团建。收益不是靠等来的,不仅有好的环境,还要有好的服务。我们在村里持续挖掘很多内容去思考如何吸引游客,比如说在六一的时候我们做夏日狂欢,把龙虾塘跟活动串联,游客就可以逐步被疏导到各个业态,所以我想在组团的过程当中也需要有一个特别强的引流主体,并且把客流引流到各个村,那么组团才是相对成立的。

在一个村子运营的过程当中,我们也敞开怀抱,跟一些爱心公益的集团、儿童友好的企业去合作,开展一些相应的活动。随着儿童友好艺术村这个主题的强化,我们今年也顺利的引入了乐高教育,他们在我们村里成立了自己的儿童友好空间,我们也引入了来自英国的亲子教育品牌麦琪罗斯,最近二期的工程在启动,村庄的生长清晰可见。

在这里我想跟大家分享一个案例,是我们在窑里村连续两年举办的乡村艺穗节。这样一个一年一度的盛大节日,我们大概有20名工作人员做支撑,除了我们团队成员,其他全部是志愿者,志愿者们提前到村里我们培训过后,就能够非常顺畅的把一场大型活动执行下来。很巧合的是在窑里村两届的艺穗节都是在雨中举办的,但仍让每一个人都觉得不虚此行。

第五届中国乡村艺穗节闭幕后,其中的一位志愿者,毕业于中央戏剧学院的高梓铭同学,已经顺利加入了我们团队成为与我并肩作战的助理;两届艺穗节由青年策划、青年执行,青年们来到村里能投入到工作状态中,这意味着如果有一支团队能够做到青年的培养,让他们很快的运具备运营力,我们在乡村运营的可持续的破题或许就有了可行的方法,我们想在这个领域深耕,引导更多青年向村而行。

接下来我想聊聊创意的力量,在乡村业态发展中,很容易出现同质化的问题,让不同的村差异化的发展是组团中需要解决的重要问题,而差异化的来源其实是创意。我想文化产业最核心的竞争力一定是在创意,这一点也是我们团队一直坚持的。

另一个案例是关于窑里村的创作者,窑里村的驻村青年艺术家沈继泓是中央美术学院的硕士毕业生。他的硕士毕业作品是取材于窑里村的,通过在村里观察各种各样的菜园,他基于这些菜园和菜园里面的这些动物创作了一套自己的作品。创作大概用了半个月的时间,但是它给窑里村也带来了非常多的创意上的改变。我们在村里发起了中国花鸟画的拼贴计划,许多人来到村内用这些贴纸去拼贴他们想象的童年,窑里儿童友好艺术村由此和童年深度的挂钩了。

用科技的能量去放大运营效率,让更多的人能够便捷的获得村庄的体验,最后一点时间我想讲一下推动乡村人才聚群众科技力量的应用。

我们的团队从前年就开始在研发向村行乡村综合服务的数字化平台,并致力于让更多周边游的游客通过小程序发现“我可以去周边的哪些乡村游玩?”“这个村庄有没有停车位?”“这个村子我可以提前预约哪些服务”.......基于此,我们在窑里村率先试行了向村行小程序,现在村内所有的业态都能够上线在这个平台上面,而且在向村行小程序上可以提前进行预约。在此基础上,我们其实也开始尝试在做片区组团化的运营,以区县为单位,带动多个村的业态串联和引流拓客。

目前在全国范围内我们已经合作了10多个区县,覆盖了百余个乡村,已经全面上线到了向村行,为了更好的去进行推流,我们其实不仅做了一个小程序,还做了向村行的公众号、抖音、小红书等新媒体矩阵;乡村流量更多会源自于本地生活的博主,我们也邀请这些博主成为我们向村行的加盟方,推广。

经过一年多的运营,其实窑里村有非常大的变化,不论是团队还是我个人也拿了很多的奖项。我在去年拿到了浙江省讲解员大赛的金奖,今年也很有幸成为农业职业经理人省赛的金奖,前段时间荣获浙江省的青牛奖10强,这些奖项其实是加在我的身上,更多其实是表彰着我们的运营团队,只有这样一支“心往一处想,劲往一处使”团队才真正的能让这个村庄发展起来。

窑里村以外的村庄我们是否还会更进一步的去做?我们在杭州市余杭区高桥村也有一个整村运营高桥项目正在开展,我们的步子可能不会迈得很大,因为经过一年半的乡村运营实操,我发自内心的认为一定要在村里深耕才有可能把运营做好。

从白马花田出发,我们正在去往更多乡村,最后和大家分享一下我们团队的slogan:去得了远方,回得了故乡,看得见乡愁,放得下理想。

请大家看到我们的力量,谢谢!