【望境创意·美美与共】从美丽乡村走向美丽中国

日期:2022-11-22

文 / (余伟忠 中国美术学院望境创意发展有限公司董事长)艺术源自生活,下乡采风一直都是中国美术学院的传统,多少年来学院师生的身影走过了中国的大江南北,乡村蕴育的灵感在学院师生的作品中留下无数的感动。艺术回馈生活,通过美丽乡村的实践,用美育的理想复兴乡村文化,把论文写在乡村的土地上;用既远的情怀留住乡村山水,把教学成果应用到乡村建设中。中国的乡村,一直以来是中华文明传统文化的重要载体。七千年农耕文明史,带给我们的不仅是历史的厚重和文化的绚烂,更多的是根植于血脉深处的传承印记。

一百多年来,“三农”问题一直困扰着中国社会。上世纪二三十年代,以晏阳初、梁漱溟、卢作孚等人为代表的仁人志士曾发起乡建运动,试图以改良、实干的精神发展乡村经济、改变乡村社会风气,建立“乡村乌托邦”,虽然这次尝试以失败告终,但是对于乡村本质问题的挖掘和改良一直激励着中国乡村建设的进程。

面临工业化和城市化的双重浪潮冲击,中国的乡村正走在社会发展的十字路口,伴随改革开放以来长达数十年的经济高速增长,一部分乡村走上了与城市相似的“繁荣”发展道路,亦代表未来乡村的发展方向之一,史无前例的大规模城市化吸引了乡村中的大部分青壮年。在城乡体制性隔离的环境下,工业化驱动为当代乡村建设带来的是区域地方产业块状、带状经济呈现规模化、聚集化发展,然后其自身的劣势——试图在乡村地区以低廉成本的工业化跟城市竞争,造成乡村特色丧失、环境污染严重等一系列问题。当中国成为联合国认证的唯一拥有所有工业门类的国家时,代价是曾今的“东岭西峰兮同白云,鸡鸣犬吠兮时相闻”已经一去不返了,而留给乡村的,则是鲁迅笔下“苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一丝活气”的现实。

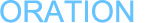

安吉余村村纪念址整体风貌改造提升(陈继华团队)

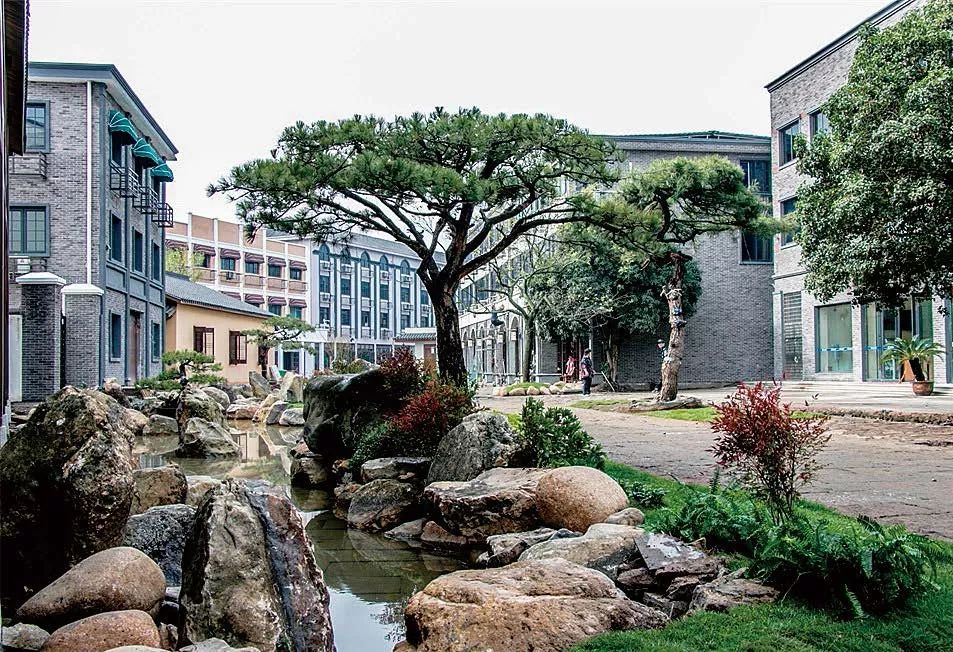

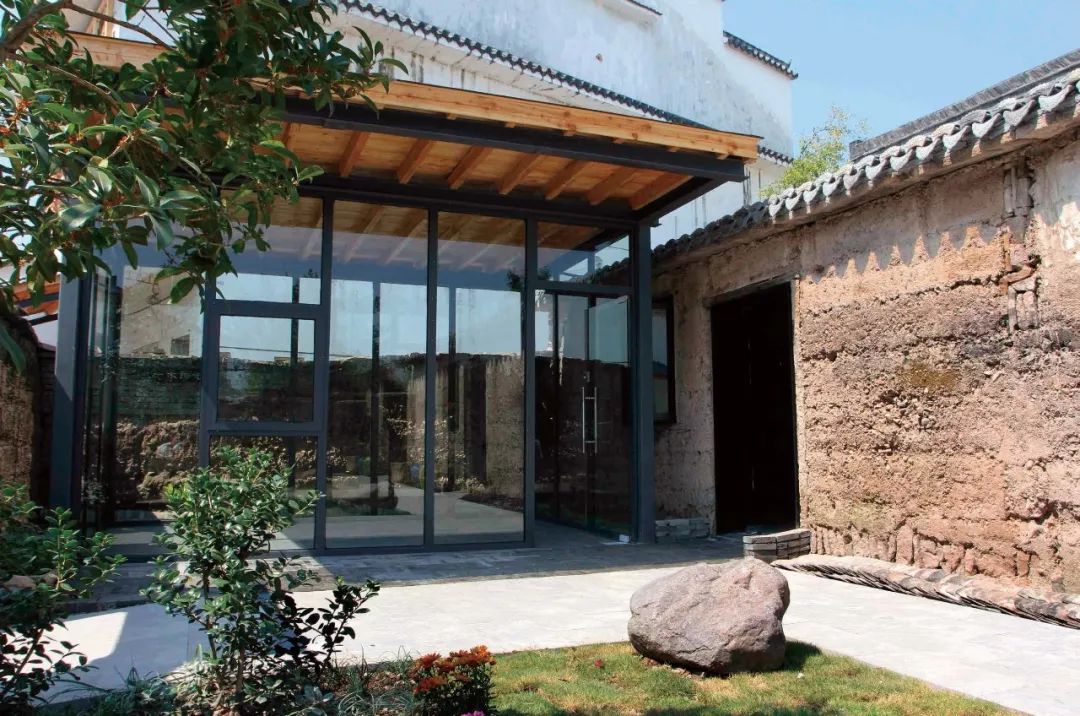

萧山楼塔整体改造与提升(望境创意团队)

2005年时,中国尚存自然村落约360万个,至2014年,只剩下270万个,一天时间消失的自然村落大概有80-110个。而能代表或体现中国农耕文化的民居、经典建筑、民俗和非物质文化遗产的古村落,从5000余个消亡至3000余个。与之相对的是中国城市化率在2011年时首次突破50%,意味着一半以上的人口聚集围绕城市生活,中国社会用30年时间走过了西方社会200年的城市化历程,代价是许多乡村“被掏空”。曾今“五里不同风,十里不同俗”的中国传统文化亦同时面临着“但恐城市欢,不知田野怆”的问题,文化瓦解和空间肢解已经严重危害了以乡村为重要载体的中国传统文化生存土壤。

“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华”——左丘明《左传·定公十年》华夏一词,可以说自古以来代表中国人对于美的认知。其实中华民族对于美的认知亦有着悠久的历史,后汉许慎《说文解字》认为“羊大为美”这是延伸自《荀子·王霸》所言。而西方文明对于美的阐释则最早源起柏拉图《大希庇阿斯篇》,而美学的概念,则是德国哲学家鲍姆加登在1750年提出。故此,中国的传统文化本就承载着中华民族对于美的追求,而作为传统文化重要载体的乡村,又承载了人们对于美的向往。美丽乡村,是中国传统文化之美,亦是华夏民族之美。

《乡土中国》一书中就明确表达了中国社会的发展离不开中国乡村的发展。改革开放四十年,由乡村走向城市的过程中,我们回想起中国的传统文化,想到的还是中国乡村的田间地头。并不是说传统文化只在乡村之中,而是传统文化的建设和发展并没有如我们的城市建设那样迅速,不仅是在记忆中也是在现实生活中,中国传统文化给人的第一感觉依然带有浓浓的乡土气息。

因此,美丽乡村的建设不仅是物质文明建设的目标更是精神文明建设的追求。从文化发展的维度来看,文化是一种历史传承。中国的乡村是我国数千年农耕文化的结晶,有着如此深厚的文化底蕴,中国乡村传统文化在城市化和工业化浪潮中逐步没落,又在这一浪潮中顽强发展,看似矛盾的情况,却是乡村文化发展的惯性使然。乡村文化再造是批判性继承和扬弃的过程,既要传承传统文化的精粹,也要顺应时代发展的潮流,自我反省和自觉更新。

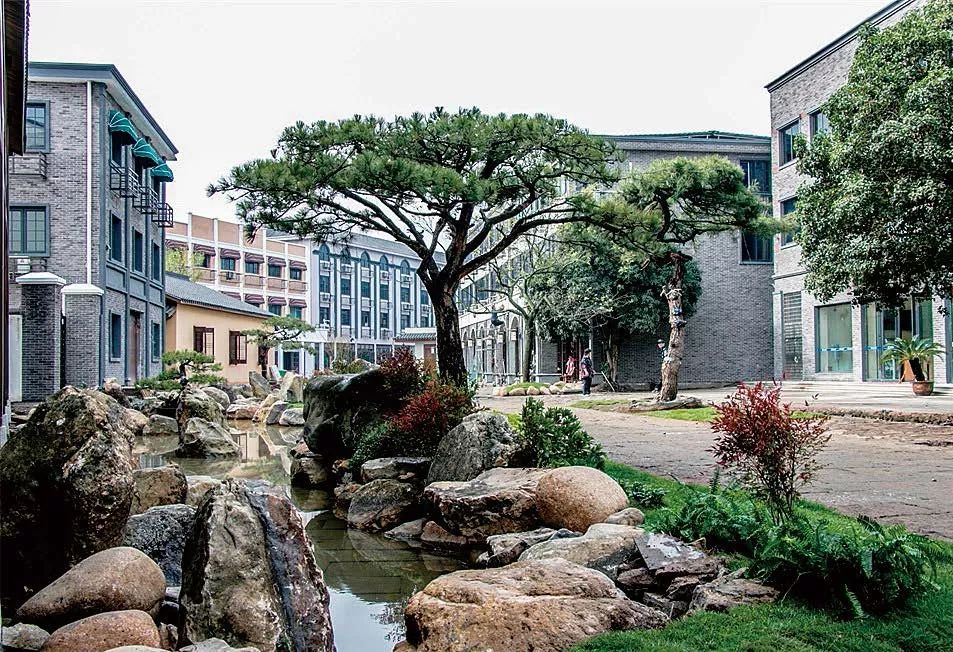

浙江仙居县白塔镇村落保护设计(任天团队)

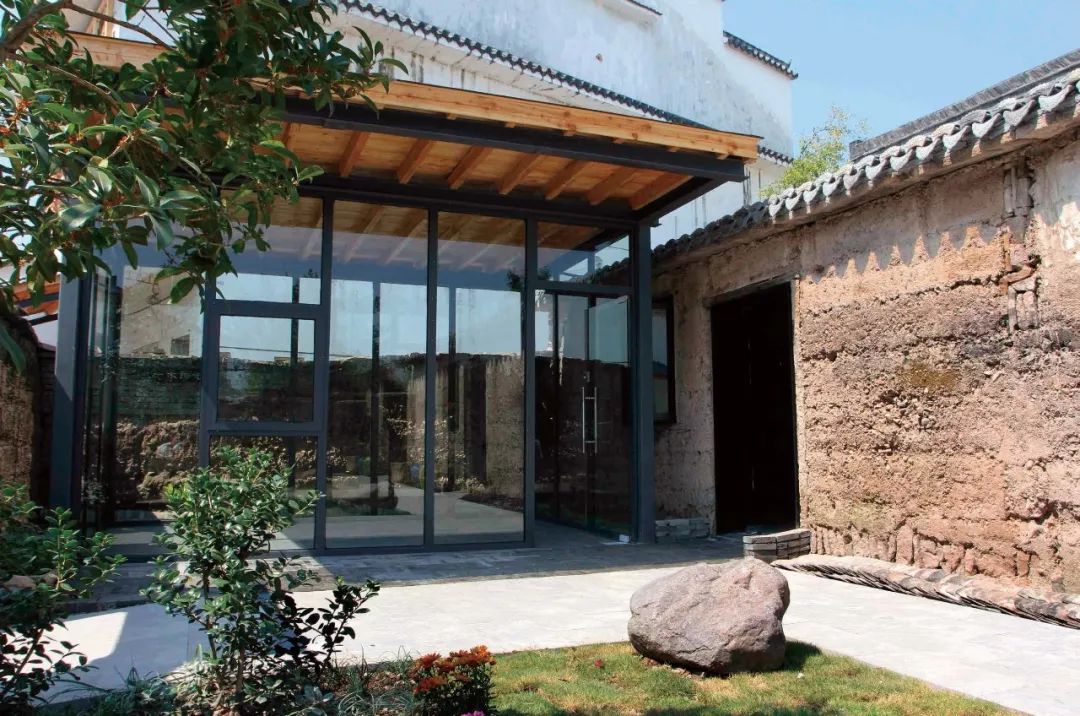

浙江临安太阳公社改造设计(陈浩如团队)

让乡村回归乡村,首先要做的就是文化再造,还得面向现代人的田园梦想和生活需求,将乡村文化的精粹植入现代人的生活方式,才能够拥有广阔的市场。在文化上、空间上、建筑上参与乡村再造,在保留历史记忆的基础上,运用现代乡土新理念,开拓新功能,从而顺应现代人生活的功能性需求。其次要做的就是乡村环境保护,而环境的保护则有赖于乡村产业的升级。随着城市化水平的提高,乡村呈现“一村一品”的田园景观,在工业高度发展的今天,适当反哺农业,依托环境优势,发展有机产业、生态产业,让乡村走出一条与城市截然不同的绿色发展道路。

“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”——费孝通“人的研究在中国——个人的经历”“美丽乡村”看起来确实“美丽”,但是操作和实施方面却显得十分朦胧。但至少给多年“夹缝生存”的现代乡村,带来了政策上和趋势上的转机。不管乡村经济还是城市经济,正常的轨迹应该是自然衍化和市场化变迁,积重难返的中国乡村,在政府政策引导下,或许还有漫长的复兴之路要走。

一直以来,对于乡村的关注,都是中央一号文件的主要课题。2005年,党十六届五中全会中提出要按照“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求,扎实推进社会主义新农村建设。2007年,党的十七大提出“统筹城乡发展,推进社会主义新农村建设。”2012年,党的十八大报告用诗化的语言提出了“努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展”的要求。

“美丽中国”成为温暖亿万人心的词汇,点燃了中华儿女开创更美好未来的热情。其实早在2003年6月,在时任浙江省委书记习近平同志的倡导和主持下,以农村生产、生活、生态的“三生”环境改善为重点,浙江省启动了“千村示范、万村整治”。“两山”理论的诞生地,浙江省安吉县,则在2008年正式提出“中国美丽乡村”计划,出台《建设“中国美丽乡村”行动纲要》,随之浙江省制定了《浙江省美丽乡村建设行动计划》。2013年,国家农业部启动了“美丽乡村”创建活动。

人们寻找建设美丽中国的成功实践,更多的将目光投注于浙江农村,掀起了一股考察“美丽乡村”、寻找“最美乡村”的热流。事实上,建设“美丽中国”的难点和重点正是乡村。让乡村更为富饶,百姓生活和谐安康,城乡差距日益缩减,是对“美丽中国”内涵的注解。十五年来,浙江省从“示范引领”、“普遍推行”到“深化提升”,“农村令城市更向往”的一系列乡村建设主题更是积累了宝贵的发展经验。科学编制村庄布局和建设规划,放在美丽乡村建设的首要位置,浙江省全面形成以县域美丽乡村建设规划为主体,村庄布局规划、中心村建设规划、农村土地综合整治规划、历史文化村落保护利用规划四项专业规划为基础的“1+4”县域美丽乡村建设规划体系。在这方面,中国美术学院对于浙江美丽乡村建设是作出了积极贡献的,不仅在于专业学科方面的系统理论支撑,同时也通过产学研平台进行了探讨和实践。

“天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。圣人者,原天地之美而达万物之理。”——庄周《知北游》对于美的理解,带有哲学的思辨。落到实处,往往让人无法叙述,仿佛只是一种感官的体验,因为那是人对于心中所向的形容,诸如美景、美色、美味等。但不妨碍的是通过感官的体验去触动,人心和人性中对于美的感受和追求。中国美术学院一直追寻着人与自然的“山水之乐”,人与空间的“和谐共生”。在美丽乡村建设中的空间关系应该是天然有机的,在空间群体性的建构上自然叠加的,遵循自然的脉络和人文历史的肌理,同时以“像匠人一样劳作,像哲人一样思考”为理念的“哲匠”精神则是中国美术学院在美丽乡村建设中的实践理念。

从美丽乡村建设的十大创建模式来说,中国美术学院在实践过程中,多种模式均有经典之作。

以环境整治模式为代表的安吉余村:曾今的穷山恶水,如今的“绿水青山就是金山银山”。以山、水、田、村资源优势,打造三面环山,溪流穿村的乡村田园风光,从“大年初一”风情小镇到“两山”理论会址打造的文化礼堂,“起、承、转、合”层层递进,步步生景。

以城郊集约模式为代表的仙居白塔上横街道:侧重公共空间塑造、旧屋改造等方式,又借助绿色化发展改革试点契机,培育发展休闲观光农业和民宿经济,响应乡村振兴战略,推进美丽乡村产业转型升级。

以文化传承模式为代表的桐庐江南镇环溪五村和丽水古堰画乡:环溪五村主要实行保护修建,促进历史古迹、自然环境与村庄融为一体。对于环溪五村的定位就是“乡村人文居游共同体”,梳理历史文化遗存,对古村落的建筑、桥梁、庙宇、祠堂、水系等物质文化遗产进行精心修缮、重建、复原公共空间,创造性开发村落农耕大地景观,结合农作生产和景观艺术,营造“人文聚落”和“农作地景”相结合的乡村人文景观;古堰画乡特别的是除文化传承外还结合休闲旅游,依托地方特色产业艺术写生和历史物质文化遗产(通济堰),发展画乡经济和古堰经济,以旅游产业带动美丽乡村建设。

美丽乡村的建设,中国美术学院也在实践过程中积极探索同类创建模式下不同的发展道路。

以休闲旅游模式为代表的临安太阳公社与嵊泗五龙乡边角岙:太阳公社本属高山偏远村、空心村,由于近年来人口的不断流失,空屋闲置较多,以休闲旅游模式为主体,定位发展生态农业。通过对地方水利和农村土地使用规划,恢复田园牧歌式的自然耕种。将非盈利模式的生态农业,结合现代方式的管理、营销、物流、金融,开展的一次乡村“实验”;边角岙作为“美丽海岛”建筑色彩改造示范点,是由中国美术学院色彩研究所通过对海岛传统特质的色彩现况分析,组织建筑色彩主旋律,然后对当地700余幢渔民住宅进行建筑色彩改造,使之成为嵊泗列岛旅游路线上的一大亮点。

此外,中国美术学院还注重在美丽乡村建设中,发掘地方特色元素和复兴传统文化。

以社会综治模式为代表的萧山楼塔古镇和杭州画外桐坞:楼塔是围绕“古韵楼塔,清水小镇”主题,通过“拆、治、改、雕、管”等进行社会综治型建设。发掘地方乡贤文化,以历史经典人物楼英为主,提取地方传统文化元素“燕子”,梳理街巷空间,实现小城镇有机更新,使楼塔古镇旧貌换新颜;画外桐坞是现今的龙坞茶镇组成部分,也是由其茶文化的传承为要素,整体进行有机更新和社会综治型建设。同时引入艺术创意产业,深挖茶叶文化,全村种植石榴树,最终成功打造“历史文化村+艺术创意村+农家石榴村”,实现村民经济收入的增长和美丽乡村建设的转型。

中国美术学院九十年来一直致力于美育启蒙、美育传播、美育发展、美育致用,“行健、居敬、会通、履远”代表东方育人的理想,也代表着一种精神的修养和境界。对于浙江美丽乡村的实践,正是这种理想的身体力行,通过美育来达到物质文明与精神文明的和谐统一,正是我院对于社会建设与发展的最大贡献。从美丽乡村走向美丽中国,中国美术学院助力美丽中国,我们一直在路上。